転職

転職 新潟 転職支援で活性化を目指す施策

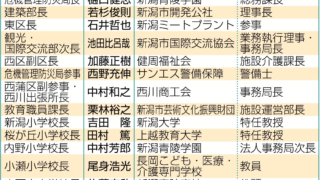

新潟の転職支援は、地域の労働市場を活性化するための重要な施策です。特に、転職コンサルティングが進化し、直接スカウトやアルムナイ採用などの新しいアプローチが取り入れられています。これにより、多くの求職者が新潟の転職サイトを利用し、理想の職場を見つけやすくなっています。地方創生を目指す中で、転職月給の向上も目指されており、地域経済の発展に貢献しています。今こそ、新潟の転職支援を通じて新しいキャリアの扉を開くチャンスです。新潟におけるキャリア支援の取り組みは、求職者に対し幅広い選択肢を提供しています。地域の特性を活かした転職サービスの発展や、元社員を再雇用するための施策、いわゆるアルムナイ採用は、地方創生をサポートする重要な活動の一環です。また、転職サイトやコンサルティングを活用することで、安定した転職月給を確保するチャンスも広がっています。新潟には、これからのキャリアを築くためのサポート体制が整っているため、積極的に利用してみる価値があります。新潟の転職支援サービス新潟では、転職を希望する人々に対する支援がますます強化されています。特に、地方創生に貢献するための施策として、新潟県内の企業が中心になってコンサルティングを行っています。これにより、求職者と企業のより良いマッチングが期待されています。特に、転職月給が全国平均と比較して低い新潟では、質の高い支援が求められており、サポートを通じて労働市場の活性化が目指されています。加えて、新潟県では直接スカウトサービスを提供する企業も増え、求職者が自らのスキルや経験をアピールできる場が拡大しています。さらに、アルムナイ採用の促進も注目を集めています。元社員を再雇用することで、企業は即戦力となる人材を確保し、求職者はスムーズな転職を実現できます。このような取り組みを通じて、新潟における転職支援は多様化し、求職者にとって魅力的な環境が整いつつあります。転職コンサルティングの重要性転職コンサルティングは、求職者に対して的確なアドバイスやサポートを提供するサービスであり、その重要性は年々高まっています。特に、新潟においては、県内の特性を理解した専門のコンサルタントがいることで、地域に根ざした転職相談が可能です。求人情報の分析や職業適性の判断を通じて、求職者にとっての最適なキャリアパスを提案できます。また、転職コンサルタントは最新の市場動向を常に把握しているため、求職者が競争の激しい転職市場で成功するための重要なサポートを行います。転職月給についても、地域ごとの傾向を加味しながら、適正な給与を提案することが可能です。このように、転職コンサルティングは、新潟における求職者のキャリアアップをサポートする大きな要素として位置付けられています。地方創生と転職市場の関係地方創生の一環としての転職市場の活性化は、新潟において特に注目されています。新潟県は、農業や観光業などの地方特色を大切にしつつ、新しい産業の振興を図っています。これにより、多様な職種が生まれ、求職者は新しいチャンスにアクセスできるようになります。地方の独自性を活かしたビジネスモデルが形成され、それに伴って転職の機会も増大しています。さらに、地域に根付いた企業は即戦力となる人材を求めるため、地域出身者の活用を重視しています。アルムナイ採用がこのトレンドを加速しており、地元での就労を希望する求職者にとって、一度は企業を離れた若者が再び求められることが多くなっています。こうした流れの中で、地方創生に寄与する転職支援が重要性を増しているのです。新潟の転職サイトの活用法新潟に特化した転職サイトを活用することで、地域における求人情報を効率的に収集できます。大手転職サイトと比較して、地元企業の求人が多く掲載されているため、求職者は自分に合った職場を見つけやすくなります。また、地域密着型の情報提供により、転職月給や職場の環境についての具体的な情報を得ることができ、より納得のいく転職が実現します。さらに、転職サイトでは、キャリア相談の機能やエージェントサービスも備わっている場合があります。これにより、求職者はプロのアドバイスを受けながら、自分にぴったりの職を見つけることができます。また、転職サイトを通じて、希望する企業が主催する説明会やサポート活動に参加する機会も増え、より広いネットワークを構築することが可能です。アルムナイ採用のメリットアルムナイ採用は、企業にとって非常に魅力的な採用方法です。一度企業を離れた人材が再雇用されることで、短期間での戦力化が可能となります。特に、新潟の企業では、地元出身者の知識や経験を有効活用し、即戦力を確保することに成功している事例が多くあります。これにより、企業はコストを抑えながらも優れた人材を再確保できるメリットがあります。また、元社員が再雇用されることは、企業文化を理解しているため、職場環境への適応がスムーズに行われます。転職者側にとっても、自分が以前働いていた会社に再び戻ることで、安心感を持って再就職できるため、両者にとって利益のある選択肢となります。新潟におけるアルムナイ採用の進展は、転職市場の活性化にも寄与しており、地域力の強化につながっています。転職支援におけるコンサルタントの役割転職支援を行うコンサルタントは、求職者と企業の橋渡し役として重要な存在です。特に新潟では、地域の特性や業界のトレンドを理解したコンサルタントが、求職者の希望に沿った職を見つけやすくしています。コンサルタントは、求職者のスキルや経験を活かせる企業を提案するだけでなく、面接対策や履歴書の添削など、綿密なサポートを行います。また、コンサルタントは求人情報の調査分析を通じて、最新の市場動向を把握しています。それにより、求職者に対し適切なアドバイスを提供できるため、特に地方では貴重な存在です。新潟における転職支援現場では、コンサルタントが果たす役割の重要性がますます高まり、求職者の成功をサポートする力になっています。転職月給の現状と今後の展望新潟県における転職月給の平均は、全国平均を下回る状況が続いています。特に、サプライチェーンの中間企業が多い福井県など没入型の地域での就職では、転職月給が上昇しにくいという構造的な課題があります。しかし、転職市場が活性化する中で、企業側も優秀な人材を獲得するためには、給与水準の見直しが避けられない状況にあります。今後は、新潟の企業がさらに労働環境の改善を進め、転職月給の向上が期待されます。また、地域に根ざした産業が活性化することで、新たなビジネスチャンスが生まれると考えられます。企業が地域と共に発展する姿勢を示すことが、求職者にとって魅力的な職場環境を築く鍵となるでしょう。転職に成功するためのポイント転職を成功させるためには、いくつかのポイントが重要です。まず、自分の希望やキャリアプランを明確にし、転職先に求める条件を整理することが必要です。新潟の企業には特色があるため、自身のスキルや経験に照らし合わせた合理的な選択が求められます。特に、働き方や給与について具体的なビジョンを持つことで、転職活動がスムーズに進むでしょう。さらに、転職サイトやコンサルティングサービスを活用し、情報収集を徹底することも重要です。地域に特化した求人情報を探ることで、自分に合った企業を見つけやすくなり、業界のトレンドにも詳しくなれます。こうした努力が、転職成功の鍵となり、理想のキャリア実現への第一歩となるでしょう。よくある質問新潟の転職支援サービスにはどのようなものがありますか?新潟の転職支援サービスには、専門の転職コンサルティング、地域特化型の転職サイト、アルムナイ採用プログラムなどがあります。これらのサービスは、求職者が自分に合った職を見つける手助けを行い、地域の雇用促進に寄与しています。転職月給は新潟でどのくらいですか?新潟の転職月給は北信越地域において平均的に全国よりも低く、5年間の上昇率も乏しい状況が続いています。しかし、個別の業種や企業によって異なるため、各転職支援サイトでの情報確認が重要です。アルムナイ採用とは何ですか?アルムナイ採用とは、過去にその企業で働いていた社員を再雇用する仕組みのことを指します。新潟の企業でも、元社員の再就職を促進するための施策が進行中で、企業の成長と人材確保に寄与しています。新潟での転職コンサルティングの利点は何ですか?新潟の転職コンサルティングの利点は、地域の労働市場に特化した専門知識とネットワークを持つコンサルタントが、求職者に対し個別のサポートを行う点です。これにより、適切な職場環境とマッチングが実現しやすくなります。地方創生と転職支援の関係は何ですか?地方創生と転職支援は密接に関連しています。新潟をはじめとする地方では、地元での雇用を促進するために転職支援が重要な役割を果たしています。特に、転職コンサルティングや地域密着型の転職サイトが地方創生を支えています。 項目 説明 転職支援地域 新潟県及び北信越5県 転職月給の現状 平均金額が全国平均を下回る 上昇率 過去5年間で全国平均を下回る 産業構造の影響 中間企業が多く、変化が難しい 転職支援施策 自治体の伴走型支援、アルムナイ採用の拡大 求人データの活用 多様な転職サイトへの求人掲載 要約新潟 転職支援は、地域の転職市場を活性化させるために重要です。特に、転職月給が全国平均を下回っている現状を踏まえ、自治体の伴走型支援やアルムナイ採用などの取り組みが進められています。これにより、新潟の人材育成と転職市場の改善が期待されています。